Hépatite B

L’hépatite B est une infection du foie causée par le virus de l’hépatite B (VHB). Ce virus contient plusieurs composants antigéniques, tels que l’antigène de surface (HBsAg), l’antigène du core (HBcAg) et l’antigène e (HBeAg).

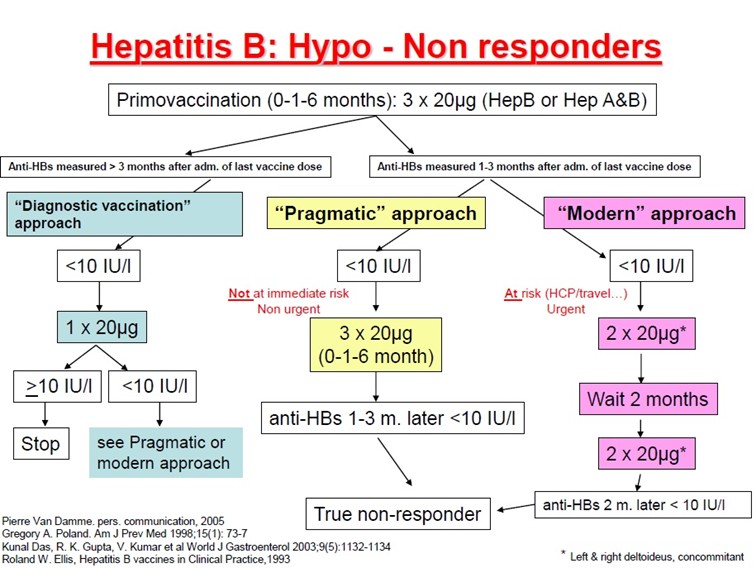

La vaccination induit une réponse immunitaire, entraînant l’apparition d’anticorps contre l’antigène de surface (anti-HBs) dans la sérologie.

Le VHB est présent dans le monde entier, avec des variations d’endémicité selon les régions géographiques. L’endémicité est mesurée par la prévalence sérologique des porteurs de l’antigène de surface (HBsAg). En Belgique, l’endémicité est faible, avec une prévalence de HBsAg de 0,69% dans la population générale et de 3,51% dans la population issue de l’immigration.

Les principales voies de transmission sont :

- Le contact sexuel (via le sperme et les sécrétions vaginales) ;

- L’exposition au sang ou à d’autres liquides biologiques contaminés (exsudats de lésions, salive, piqûre d’aiguille) ;

- La transmission verticale de la mère à l’enfant.

Cliniquement, le VHB peut provoquer une hépatite aiguë ou chronique. L’hépatite aiguë peut être asymptomatique, se manifester sous forme d’hépatite aiguë clinique ou évoluer vers une hépatite fulminante. La forme fulminante est rare chez les nourrissons et les enfants, mais survient dans 0,5% à 1% des cas d’hépatite B aiguë chez l’adulte, avec un taux de létalité de 20% à 33%.

Le risque de chronicité est d’autant plus élevé que l’infection survient tôt dans la vie : environ 80% à 90% des infections périnatales, 30% à 50% des infections contractées avant l’âge de 6 ans et moins de 5% des infections chez les adultes en bonne santé en contact avec un porteur d’hépatite chronique active (HBsAg+ et HBeAg+). Après plusieurs années, 25% des porteurs chroniques développeront une cirrhose ou un carcinome hépatocellulaire, le type le plus fréquent de cancer primitif du foie.